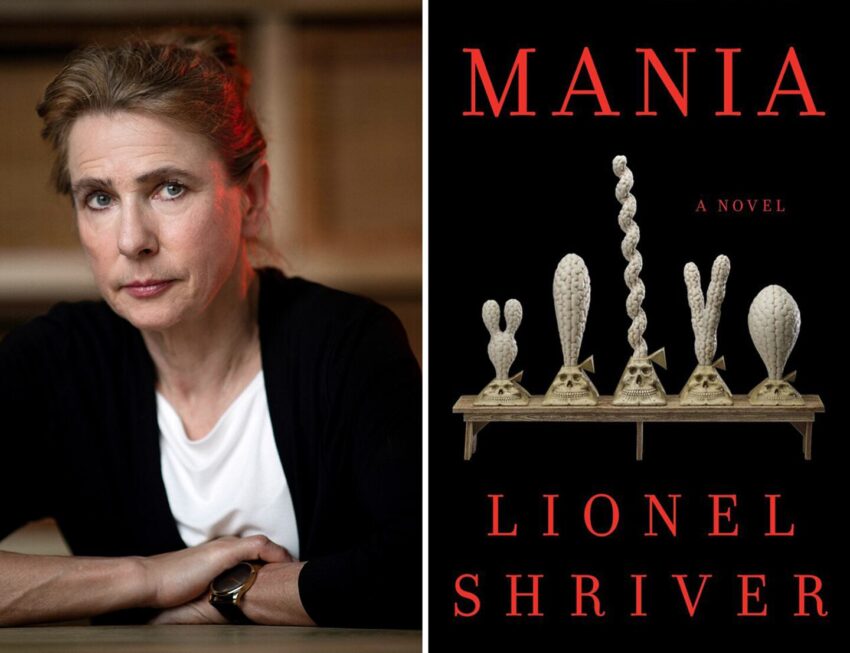

Je n’avais encore jamais lu Lionel Shriver, l’auteure de « We need to talk about Kevin », mais j’avais plutôt entendu du bien de ses livres, de son esprit et de son humour. The Economist a listé Mania, son dernier roman, dans ses meilleures fictions de 2024. Il n’en fallait pas plus pour me tenter, moi qui étais à la recherche de lectures pour les vacances de Noël.

Mania est une satire bien menée, marrante, et qui se lit vite. Couvrant notre époque aux USA, mais dans un univers parallèle dans lequel la mention d’inégalités intellectuelles entre les hommes est devenue taboue, verboten, sous peine d’ostracisation sociale (voire pire). La cible de Shriver est donc la culture de l’effacement et le politiquement correct ; certains diront wokisme – pour ma part j’aimais bien le terme de control-left qui avait été forgé il y a quelques années en miroir à alt-right, mais qui depuis est passé de mode. On retrouve ces thématiques abordées dans par exemple Yellowface de Rebecca Kuang, dont je parlais ici, qui est également une satire drôle et réussie. Certainement un signe des temps, les parutions sur ce sujet fleurissent, ce qui tend à corroborer l’assertion de The Economist publiéeen septembre dernier, qui suggère que nous avons passé le pic ‘woke’.

L’héroïne et narratrice de l’histoire, Pearson Converse, est une femme qui a appris a détesté les idéologies de toute sorte, elle qui a grandi dans une famille de témoins de Jéhovah. Adulte, sortie de la secte depuis longtemps, en couple et avec trois enfants, elle observe avec méfiance le développement du mouvement pour la parité mentale, un mouvement qui rejette toute mention de disparité dans le domaine intellectuel. Plus question d’appeler quelqu’un un idiot, ou un imbécile, ce serait un discours de haine. Également à la trappe les tests, examens, et autres tentatives de quantification des aptitudes. La méritocratie n’est plus tolérée, et la défendre peut vous faire perdred votre job. Shriver va suivre la logique absurde de cette prémisse, durant plusieurs années, jusqu’à sa conclusion, une tyrannie de la médiocrité qui va conduire les États-Unis à devenir une nation en échec.

De plus, les hystéries sociales ne se tiennent pas tranquilles. Si elles ne finissent pas par s’essouffler, elles s’aggravent. Et celle-ci est en train de s’aggraver. Les mouvements radicaux font toujours monter leurs revendications d’un cran, car rien n’énerve plus une cause que le succès.

Mania, de Lionel Shriver (ma traduction)

Il y a beaucoup de bonnes idées dans le livre, comme Obama forcé de renoncer à se présenter pour son deuxième mandat en 2012, car perçu comme trop intellectuel… pour se voir remplacer par Joe Biden ! Certes le trait est forcé, mais est-on si loin de la réalité ? Les Américains ont une relation étrange avec le politiquement correct et les mots tabous. Et ils cultivent aussi les euphémismes. Ainsi aujourd’hui on ne doit plus parler aux USA de « jeunes déscolarisés », mais de « jeunes en situation d’opportunité » (opportunity youth)… (Certes, dans la langue française, nous ne sommes pas en reste avec nos propres euphémismes croustillants…) Il y a aussi cette fine observation de la culture de l’effacement1, et de ses rouages internes.

Dans la satire de Shriver, il y a des échos des discussions d’aujourd’hui sur la méritocratie, et de ce que la droite américaine appelle « go woke, go broke ». Mais le désamour de l’auteure pour le politiquement correct remonte à bien plus loin que ça. Le personnage de Pearson Converse, iconoclaste et méfiante envers les « idées du jour », est plus ou moins un avatar de Lionel Shriver. Celle-ci, comme nous l’apprend sa fiche wikipedia, est née Margaret Ann, mais a changé son prénom pour Lionel à l’âge de quinze ans parce qu’elle se sentait garçon manqué. En 2016, Shriver avait attiré l’attention des médias pour une conférence donnée lors du festival littéraire de Brisbane, en Australie. Dans celle-ci, elle profitait d’être à la tribune pour moquer l’hypersensibilité sur le thème de l’appropriation culturelle, qui alors battait son plein dans le monde anglo-saxon. Bien entendu, il y a des cas d’appropriations douteuses, de personnes qui profitent indûment d’une expérience qui n’est pas la leur, ou encore qui salopent le boulot à coups de stéréotypes faciles – et il est normal de pointer ces abus du doigt. Mais ce que défend Shriver, c’est le droit imprescriptible de l’auteure de se mettre dans la peau de quelqu’un d’autre. Si l’on commence à rogner dans ce droit, la fiction devient insignifiante, vidée de sa substance, à des lustres de ses ambitions universelles. Citons la conférence de Shriver (ma traduction) :

« Parce que la conséquence finale de se tenir à l’écart d’expériences qui ne nous appartiennent pas est qu’il n’y a plus de fiction. Quelqu’un comme moi ne peut s’autoriser à écrire que du point de vue d’une femme blanche hétérosexuelle née en Caroline du Nord, approchant la soixantaine, valide mais avec des problèmes de genoux, fauchée depuis des années mais enfin capable de s’acheter une nouvelle chemise de temps en temps. Tout ce qui reste à écrire, ce sont des mémoires. »

Exagéré ? Pas tant que ça, quand on regarde un peu dans le rétro. Cette obsession des identités est mortifère pour la culture. Comme antidote, rappelons-nous le magnifique mot du dramaturge romain Térence : rien de ce qui est humain ne m’est étranger.

- Mania, de Lionel Shriver, 2024, The Borough Press, 288 pages.

Notes

- La culture de l’effacement, ou cancel culture, est un sujet fascinant car, pour une partie de l’intelligentsia, elle n’existe pas. Ceux qui ont perdu leur job à cause de cette pratique inexistante seront soulagés de l’apprendre ! Pour les détracteurs du concept de cancel culture, celui-ci est invalide parce que i) avancé par la droite, ou ii) en fait rien d’autre qu’une culture de la responsabilité, qui a toujours existé (ce que l’on dit peut avoir des répercussions…). Le premier point est d’une part faux et d’autre part un non sequitur, tandis que le second a quelque mérite. Certes, ce que l’on dit en public peut toujours porter à conséquence. La nouveauté, avec la culture de l’effacement, c’est qu’on est puni pour des transgressions que la majorité de la population ne voit pas comme telles, mais qui sont mises en avant par une clique de gardiens du temple autoproclamés, minoritaire mais ultra active. Qui plus est, les règles définissant les transgressions changent constamment et du jour au lendemain, si bien que les censeurs de la vieille courent le risque d’être les transgresseurs du jour suivant.

2 thoughts on “Mania, de Lionel Shriver”

Comments are closed.